|

|

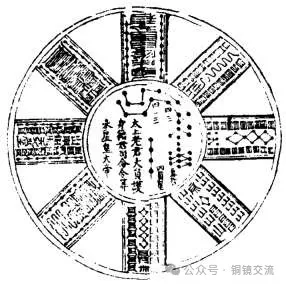

河南博物院藏的一面道教题材铜镜,被命名为“八方星座铜镜”,此镜直径约18厘米。镜背铸有星宿图案,中为拱形钮,上书“四三太上老君大负护人”,右有“真皇”“四真星白” 2列6字。左有“四一二”“籍君司命定笇”“参星皇大帛”,共计3列14字。外圈共铸8格,每格分铸道教符箓。据相关资料,此镜原在登封,后入藏河南博物院。(图一、图二)

图一 河南博物院藏八方星座铜镜

图二 豫博镜线描图(笔者绘)

此外,江西省鹰潭市博物馆也藏有一面相同版式的铜镜,定名“宋道教八卦符箓铜镜”(以下简称鹰潭镜),直径17.6厘米,发现于江西省贵溪县龙虎山附近沙洲。(图三)据金来恩先生考证,鹰潭镜背铭文与河南博物院镜基本相同,仅镜钮左侧铭文略有差异。该镜铭文自右至左如下:“真皇、四真星白。四三太上老君大负护人。四三、籍君司命定华、参星皇大帛。”

图三 鹰潭市博物馆藏宋道教八卦符箓铜镜

(一)

经比对发现,河南博物院藏铜镜版式与《正统道藏》洞玄部灵图类《上清长生宝鉴图》(以下简称《宝鉴图》)所著第五图高度一致,因此可作为确认两镜年代的重要依据。(图四)

图四 《宝鉴图》著录镜图铭文(引自《道藏》第六册:文物出版社等,1988年,第679页)

《宝鉴图》 共著录镜图七幅,除河南博物院、鹰潭两镜所属第五图外,其余几图亦有实物留存于世。如经中所著第二图镜式,镜背铸有两个同心圆,内圈以镜钮为中心分布四神、八卦、十二生肖,外圈铸有24字铭文。(图五)铭文之外另铸有八卦。《太平广记·王度》中采录隋末唐初传奇小说 《古镜记》 中便已出现了类似的镜式:“镜横径八寸,鼻作麒麟蹲伏之象,绕鼻列四方,龟龙凤虎,依方陈布四方,外又设八卦,卦外置十二辰位而具畜焉,畜之外又置二十四字,周绕轮廓,文体似隶,点画无缺,而非字书所有也。”

图五 《宝鉴图》著录镜图第二图(引自张继禹主编:《中华道藏》第二册:华夏出版社,2004年,第535页)

由此可见,《宝鉴图》第二图最迟至唐初时已经存在。而其余镜式存世实物同样比较丰富,如河南省三门峡博物馆所藏唐代十二生肖八卦四神镜,系2005年三门峡电业局工地出土,直径22.5厘米,除最外沿未铸八卦纹样外与经文著录基本无异。又有1987年西安东郊一唐墓中出土的方形铜镜,其镜背纹饰、铭文字形亦皆与经文著录相同。(图六)以上案例均可说明,该镜式在唐代就已流行,且已经出现了各种变体形式。

图六 西安东郊唐墓出土方形铜镜(引自陈安立,马志祥:《西安东郊发现一座唐墓》,《考古》1991年第3期)

此外,《宝鉴图》所著第三图与上清派另一部经典,唐代宗师司马承祯撰《上清含象鉴剑图》(以下简称《鉴剑图》) 著录镜图相一致。对于《鉴剑图》所载镜式,王育成先生已进行了深入研究,并最终得出了唐代的结论,笔者在此不再赘述。由此可见,根据《宝鉴图》中所著录其他镜图的现存实物判断,河南博物院、鹰潭两镜的铸造时代定为唐代更为妥当。

(二)

据相关人士回忆,河南博物院藏铜镜于20世纪60年代自中岳庙征集得来。这似乎印证了中岳嵩山与上清派的密切联系。

上清派将嵩山视作重要的修行道场。潘师正、司马承祯、吴筠等人皆曾在此地修行活动。由于嵩山在五岳之中的重要地位,嵩山上清派也保持了与历朝统治者的密切联系。调露元年(679年)唐高宗为潘师正建隆唐观(今崇唐观),并多次于嵩山与潘师正会面。至武周时期,出于个人的政治及信仰诉求,武则天本人亦积极参与嵩山地区的道教活动,并留有大量文物遗存。此外,张广保先生还指出,唐玄宗采纳上清派宗师司马承祯意见,以道教醮祭礼仪改造五岳祭祀,并在五岳增设真君庙,使得道教信仰深入地渗入五岳祭祀之中。可见,嵩山上清派的法事活动一定程度上受到了李唐皇室的支持,而皇室的支持也促使道教的影响力在全国范围内进一步扩展。

与此同时,同一版别的上清派法镜分别发现于嵩山与鹰潭两地也揭示了唐代道教各教派,尤其是上清派与天师道间的关系以及发展、交流的现实情况。随着六朝以来道教经法、科仪制度等内容的发展,各教派间的交流逐渐增多,从而促进了上清派与天师道等其他教派间的融合借鉴。由于上清派以传授上清经法立派,故其人员构成相对复杂,教中道士也多有兼传正一、灵宝等经教的情况。随着隋唐时期上清派的兴盛,其教派内部的经教内容与人员构成更加复杂。前文中提到的潘师正、司马承祯、吴筠等在嵩山地区修行的上清派道士,或多或少地都带有正一道背景。例如《旧唐书·隐逸传·吴筠》中记载:“(吴筠)乃入嵩山,依潘师正为道士,传正一之法,苦心钻仰,乃尽通其术。”此外,载有唐天皇 (高宗)与潘师正对话的《道门经法相承次序》中,皆以天师道尊称“天师”或“尊师”代称潘师正,足可见潘师正等人与天师道间的紧密联系。而《旧唐书》中更是直接称司马承祯自潘师正处所受符箓道法皆为“正一之法”。

有日本学者指出,上清派自六朝以后便开始衰落,至唐代时传上清符箓者多为天师道道士。针对唐代上清派与天师道间关系问题,尽管学界尚存在较大分歧,不过潘师正等上清宗师在传授上清经法的同时兼传天师经典与符箓法术的现象是确实存在的。而嵩山地区上清、正一两派并存的信仰情况似乎也是这一现象的具体体现。

天师道对嵩山地区的道教信仰影响极为深远。北魏时期,名道寇谦之随成公兴移居嵩山,至北魏始光前后,赴平城改革天师道。此后,寇谦之返回嵩山,上奏北魏太武帝拓跋焘建中岳庙,并以嵩山为据点,传授其所改革的“新天师道”直至羽化。尽管随着太武帝去世,嵩山地区的新天师道有所衰落,但根据《历世真仙体道通鉴·韦节传》记载,直至北魏末年,仍不乏有赵静通等天师道法师居于嵩山,可见天师道对嵩山地区影响之深。此后,随着唐时嵩山道教的复兴,天师道与正一经教也重新兴盛,并经由潘师正等名道的传播进一步扩张与发展。

综上所述,自魏晋时期以来,嵩山地区的道教信仰便呈现出多宗派并存的共同发展趋势,而在这一过程中,便极有可能出现诸家符箓的跨流派传播的现象。而相同版式的两面铜镜分别出现于河南嵩山及江西鹰潭,似乎也从一个侧面反映了当时的交流情况。

(三)

至于河南博物院镜的铭文内容与具体用途,金来恩先生曾在文章中提出该镜与我国古代丧葬习俗相关。不过,考虑到河南博物院藏镜为传世铜镜,此类铜镜似乎更有可能作为道教护身法器或仪式中的法器使用。以“投龙简”为代表,道教中确实存在将器物投于山谷、溪流,用以祭祀山川岳渎的斋醮仪式。然而,此类仪式中所投之物多为载有奏陈的简册及相关物件,似未见投掷铜镜的记载或实例。因此,此镜作为道教祭祀仪式中的投掷之物的可能性不大。

根据 《宝鉴图》《上清含象鉴剑图》 等与“法镜”相关的上清派典籍,“鉴”“镜”除了具有助人修行长生的功能外,还兼有分形变化、预测见神等功能。而正一派经典中亦有关于铜镜 “观神”“护身”功能的记载。故笔者推测,该版铜镜作为道教徒随身携带的法器,用以护身或辅助修炼的可能性最大。

若想辨析该版铜镜的具体用途,就必须对铜镜中铭文、图案、符箓进行具体分析。辨识两镜铭文,除“太上老君”外,河南博物院、鹰潭两镜铭文中所铸“真皇”“四真星”“星皇大帛”应当亦为道教神祇名号。其中,根据镜背所铸星图及 《宝鉴图》 中所载“星皇大帝”名号判断, “星皇大帛”(或为“帝”) 一称应指代北极星神,即唐代道教所信仰的紫薇大帝。唐代杜光庭著《道教灵验记 经法符箓灵验 曹戣〈天蓬咒〉验》载:“太帝是北斗之中,紫宫上宫玄御太帝君也。上理斗极,下统酆都。”可见,随着北极星信仰的不断发展,唐代紫薇大帝信仰除了继承了早期天帝信仰中总理四方的权能外,还被赋予了统辖酆都鬼界,掌管人间寿夭的权能。并且,北极星信仰也进一步发展出了以紫薇大帝为核心的司掌人间生死祸福、降魔杀鬼的北帝信仰。此外,结合镜钮左侧“籍君”“司命”“定笇”三词、“太上老君大负护人”等铭文,以及《宝鉴图》经名中“长生”二字可知,此镜与道教祈求长生禳灾的仪式或信仰习俗密切相关。

在此基础上,该镜所铸符箓似乎进一步指明了其落实“长生思想”的具体手段。作为道教思想的符号化体现,符箓的解读本身具有极大困难。然而,该版铜镜所著符箓中出现的“真君”“天君”等内容似乎有在符箓中表现道教神祇之意。结合前文提到的上清、正一两派中铜镜所具有的辅助修行、观神、护身等功能来看,河南博物院、鹰潭两镜背面所铸符箓应当引入了道教神仙的名讳,以期实现护身、观神之功能。此外,从镜中所铭符箓的数目来看,以上符箓亦可能有以八卦象征八方神明,以体现其“护身”之意。因此,该版铜镜判为道教徒修行或出游时随身携带,用以护身或修行法器的实用器较为妥当。

综上所述,河南博物院藏八方星座铜镜作为唐代上清派道士用以祈求长生、祭祀星斗的法器,不但反映了唐代嵩山地区上清派与天师道两派的宗教活动情况,也展现了两派间互相交流、借鉴、融合的演变过程,是研究唐代道教发展与流变的重要实物资料。另一方面,其本身所包含的符箓、出土信息也为我国唐代道教仪轨、术数研究提供了重要的参考。

【孙语崎】 |

|

提供CDN加速/云存储服务

提供CDN加速/云存储服务